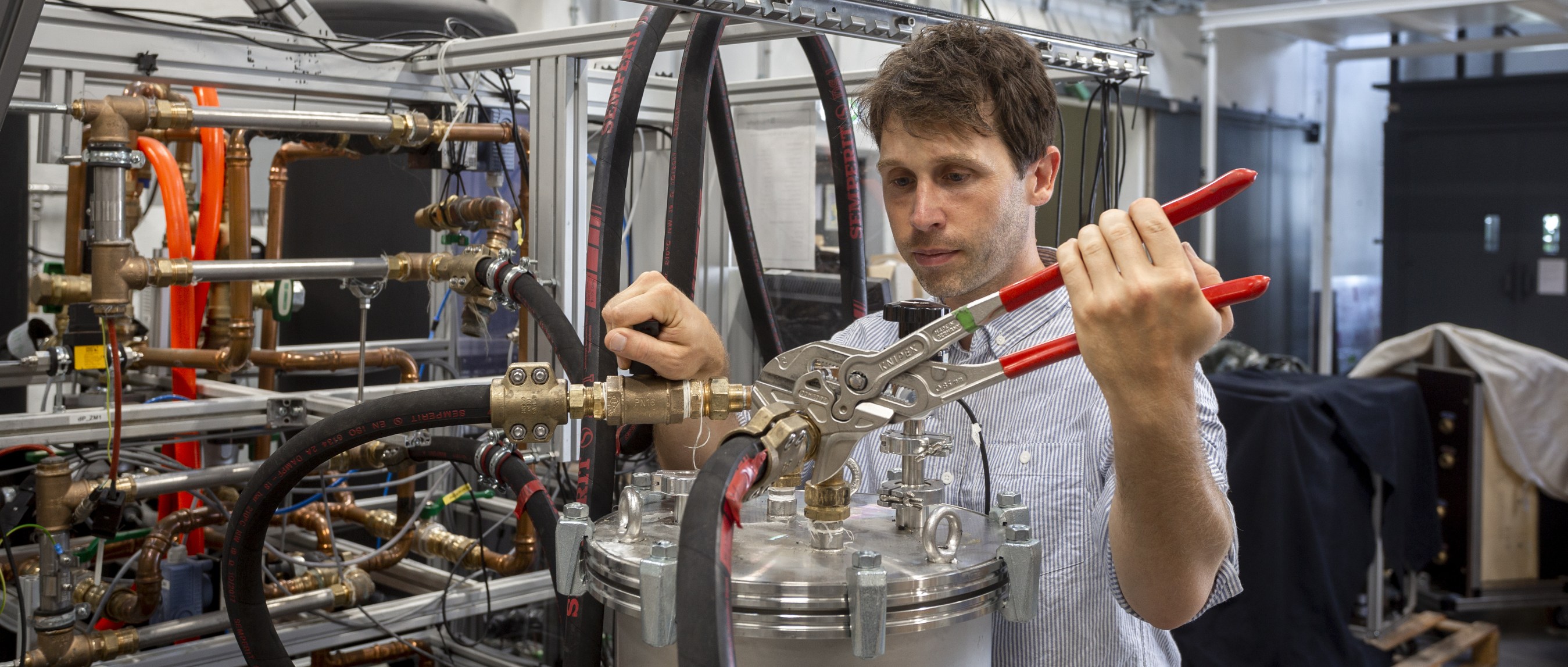

Dr.-Ing. Andreas Velte-Schäfer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Wärme- und Kältetechnik am Fraunhofer ISE in Freiburg. Außerdem leitet er die Forschungsgruppe Nachhaltige Gebäudeenergietechnik der Professur für Solare Energiesysteme am Institut für Nachhaltige Technische Systeme – INATECH der Universität Freiburg. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen arbeitet er auch im Teilprojekt 11. In diesem Teilprojekt geht es um die Anwendung der Abwärme aus Rechenzentren. Eine Möglichkeit ist die Nutzung der Abwärme zum Antrieb von thermisch betriebenen (Ad-)Sorptionskälteanlagen zur Klimatisierung des Rechenzentrums.

Wie werden die Arbeiten motiviert?

Die zunehmende Digitalisierung und der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelligenz erfordern den Einsatz leistungsfähiger Rechenzentren. Dies führt weltweit zu einem steigenden Strombedarf. In Europa entfallen zurzeit etwa zwei Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren – Tendenz steigend. Gleichzeitig bleibt ein erheblicher Teil der entstehenden Abwärme ungenutzt. Adsorptionskälteanlagen werden mit Wärme statt mit Strom angetrieben. Sie können schon mit Wärme ab ca. 50 °C Kälte produzieren.

Welche Arbeiten wurden/werden durchgeführt? Was sind die erzielten Ergebnisse?

Die Forscher haben verschiedene Modellierungstiefen von Adsorptionskältemaschinen und Adsorptionswärmetransformatoren systematisch analysiert, um geeignete Modelle für die Systemsimulation in TRNSYS, welche die Professur Technische Thermodynamik in Chemnitz durchführt, bereitzustellen. Für das Arbeitspaar Silicagel/Wasser haben die Freiburger Experten ein Modell der Fahrenheit eCoo10 Adsorptionskälteanlage auf Basis experimenteller Daten kalibriert und validiert, insbesondere im Bereich niedriger Antriebstemperaturen.

Grundlage hierfür waren umfangreiche Messungen an einem Adsorptionsmodul, das bei niedrigen Antriebstemperaturen lief, wie sie typischerweise in der Flüssigkühlung von Rechenzentren vorliegen (45…55 °C). Diese Messdaten ermöglichten eine realitätsnahe Abbildung des thermodynamischen Verhaltens des Systems im relevanten Temperaturbereich.

Parallel dazu entwickelten die Forscher des ISE eine schnelle Bewertungsmethodik, mit der sich verschiedene Adsorptionsmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz in solchen Anlagen vergleichen lassen. Durch eine umfassende Sondierung unterschiedlicher Adsorptionsmaterialien und Wärmeübertrager-Bauformen wurden gezielt Ansätze zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte gegenüber dem Stand der Technik sowie Relevante Anwendungsfälle identifiziert. Mithilfe dieser Methodik und des entwickelten Simulationsmodells führten die Freiburger Experten systematisch Untersuchungen verschiedene Wärmeübertrager-Bauformen sowie insgesamt 40 unterschiedliche Adsorptionsmaterialien durch.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch den Einsatz neuartiger Sorptionsmaterialien – insbesondere MIL-100(Fe) – in Kombination mit einer optimierten Wärmeübertragerkonstruktion sowohl die Effizienz als auch die Leistungsdichte signifikant erhöht werden können. Im Vergleich zu marktverfügbaren Silicagel-basierten Anlagen stieg das Wärmeverhältnis von 0,53 auf 0,60 und die Leistungsdichte um 40 bis 70 %.

Diese Untersuchungen wurden durch eine einjährige Messkampagne im Rechenzentrum des Fraunhofer ISE flankiert. Die Analyse zeigte, dass die Switches eine relativ konstante thermische Last verursachen. Dies macht die Switches zu einer stabilen und nahezu auslastungsunabhängigen Wärmequelle mit einer konstanten Abwärmeleistung von etwa 32 kW über das gesamte Jahr hinweg.

Welche Ziele wurden verfolgt?

Ziel der Arbeiten war, die Einsatzmöglichkeiten und aktuellen Grenzen existierender Adsorptionskälteanlagen zu untersuchen sowie Verbesserungspotentiale auf Material- und Komponentenebene zu identifizieren. Damit wollen die Forscher auch den Firmen des Industriebeirats Impulse geben, die sie in ihr Produktportfolio integrieren können, um so die Geschäftsgrundlage zu sichern und gleichzeitig Energieeffizienz und damit die Energiewende zu fördern.

Worin liegen die wissenschaftlich-technischen Herausforderungen?

Bei der Entwicklung effizienter Adsorptionskälteanlagen spielt die Minimierung des elektrischen Verbrauchs der Pumpen in den Nieder-, Mittel- und Hochtemperaturkreisen eine zentrale Rolle. Ziel ist es, die Nebenenergieverbräuche so gering wie möglich zu halten, um hohe Gesamteffizienz der Anlage zu erreichen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Entwicklungsprozesses ist das Hochskalieren innovativer Beschichtungsmethoden von der Proben-Ebene auf die Ebene vollständiger Adsorptionswärmeübertrager. Dies muss erreicht werden, ohne die dynamischen Eigenschaften der Materialien negativ zu beeinflussen. Das ist ein entscheidender Schritt hin zur praktischen Umsetzung leistungsstarker Sorptionssysteme.

Im Fokus der Materialentwicklung steht der möglichst hohe Beladungshub, also die Fähigkeit der Sorptionsmaterialien, möglichst viel Kältemittel aufzunehmen und wiede abzugeben. Es zeigte sich jedoch, dass ein hoher Beladungshub allein nicht ausreicht, um im realen Betrieb eine hohe Effizienz und Leistungsdichte zu erzielen. Vielmehr müssen die Materialien und Komponenten zusätzlich durch eine geeignete Wärme- und Stofftransportcharakteristik überzeugen, um ihr volles Potenzial in der Anwendung auszuschöpfen.

Ergänzend sind geeignete Abwärmequellen zu identifizieren. Dabei liegt das Augenmerk auf der Kompatibilität der Verfügbarkeitsprofile dieser Wärmequellen mit den Bedarfsprofilen potenzieller Anwendungen. Nur wenn Abwärme kontinuierlich und in geeigneter Temperatur zur Verfügung steht, kann eine Adsorptionskälteanlage dauerhaft effizient und wirtschaftlich betrieben werden.

Worin besteht die Innovation?

Die Bewertung neuartiger Sorptionsmaterialien erfolgt inzwischen nicht mehr ausschließlich auf Basis ihres Beladungshubs, sondern berücksichtigt zusätzlich die treibenden Temperaturdifferenzen im System. Diese erweiterte Betrachtung ermöglicht eine realistischere Einschätzung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Materialien unter anwendungsnahen Bedingungen.

Um die Integration von Adsorptionskälteanlagen in komplexe Energiesysteme besser untersuchen zu können, haben die Experten ein vereinfachtes, jedoch physikalisch fundiertes Modell entwickelt. Es eignet sich speziell für den Einsatz in Systemsimulationen, beispielsweise zur Kopplung mit Gebäudemodellen oder anderen thermischen Prozessen. Trotz der vereinfachten Struktur bildet das Modell alle relevanten Wärme- und Stofftransportphänomene ausreichend genau ab.

Im Vergleich zu bisherigen Ansätzen, die auf detaillierten differentiell-algebraischen Gleichungssystemen basieren und eine aufwendige iterative Lösung für jeden Zeitschritt erfordern, zeichnet sich das neue Modell durch eine deutlich geringere Rechenzeit aus. Damit ist es besonders gut geeignet für umfangreiche Simulationsreihen und Optimierungsaufgaben, bei denen viele Simulationsläufe notwendig sind.

Wie sieht die aktuelle und geplante wissenschaftliche sowie wirtschaftliche Verwertung aus?

Die wissenschaftliche Verwertung erfolgte durch mehrere Veröffentlichungen in Zeitschriften und auf Tagungen. Ein Industriebeiratstreffen widmete sich explizit dem Thema. So lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse auch zeitnah in die Praxis überführen.

Wie wird das Ergebnis in die praktische Verwertung übertragen und wann wäre frühestens ein Einsatz möglich? Wem nutzt das Ergebnis?

Das validierte Simulationsmodell wird von der Professur Technische Thermodynamik in Chemnitz für Systemsimulationen in TRNSYS genutzt, um die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen (Kompressionskältemaschinen, freie Kühlung, Adsorptionskälteanlagen) ganzheitlich zu bewerten. Das validierte Simulationsmodell und die Bewertungsmethodik bieten eine Grundlage für die Optimierung kommerzieller Adsorptionskälteanlagen. Eine Zusammenarbeit mit Herstellern ermöglicht die Überführung in serienreife Produkte. Gespräche mit Firmen fanden bereits im Rahmen des Industriebeirats statt, es wurden verschiedene Hürden diskutiert. Weitere Treffen mit Herstellern von Sorptionskälteanlagen sind geplant. Über die Lernplattform können die Erkenntnisse an Studierende, Ingenieure und Planer vermittelt werden, um den Wissenstransfer zu fördern (Teilprojekt 13).

Wie sieht die Anschlussfähigkeit aus?

Die im Projekt erzielten Ergebnisse zeigen vielfältige Anschlussmöglichkeiten für weiterführende Entwicklungen im Bereich der Sorptionstechnologie. Insbesondere der enge Schulterschluss mit Chemikern und Materialwissenschaftlern eröffnet das Potenzial, vielversprechende Materialien wie MIL-100(Fe) gemeinsam mit Herstellern weiterzuentwickeln und auf industriellen Maßstab zu skalieren. Damit rückt der Einsatz neuartiger Sorptionsmaterialien in realen Anwendungen in greifbare Nähe. Parallel dazu müssen neue Anwendungsfelder erschlossen werden, beispielsweise durch die Integration von Adsorptionskälteanlagen in gekoppelte Energiesysteme zur Nutzung industrieller Abwärme. Hier bietet sich ein hohes Effizienzpotenzial, insbesondere bei Prozessen mit kontinuierlich anfallender Niedertemperaturwärme.

Das entwickelte Simulationsmodell sowie die zugehörige Bewertungsmethodik sind flexibel anwendbar und lassen sich auf weitere Sorptionsmaterialien wie Zeolithe oder alternative metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) übertragen. Dadurch entsteht ein universell einsetzbares Werkzeug zur Materialbewertung und Systemauslegung. Außerdem bestehen Anknüpfungspunkte zu internationalen Forschungsaktivitäten im Bereich der energieeffizienten Kühlung, mit denen die Arbeiten sinnvoll erweitert und in globale Entwicklungen eingebettet werden können.

Auch im digitalen Bereich ergeben sich neue Nutzungsmöglichkeiten: Die entwickelten Modelle können künftig etwa in KI-gestützten Anwendungen zur automatisierten Materialauswahl oder zur modellprädiktiven Regelung von Sorptionsanlagen eingesetzt werden, was neue Impulse für die intelligente Betriebsführung liefert. Auch für offene Sorptionsanwendungen (Entfeuchtung, Trocknung) ist der vereinfachte Modellierungsansatz anwendbar.

Nicht zuletzt fließen die Projektergebnisse in Lehrveranstaltungen, Weiterbildungen und Workshops ein. Auf diese Weise wird der Wissenstransfer in Wissenschaft und Industrie gezielt gefördert und eine breitere Nutzung der Technologie vorbereitet.

Welche weiteren Vorteile ergeben sich?

Eine effizientere Kältebereitstellung kann Energiekosten senken und durch den reduzierten Strombedarf zur Energiewende beitragen. Ein weiterer Vorteil der untersuchten Adsorptionskälteanlagen liegt in der Vermeidung umweltschädlicher Kältemittel. Statt fluorierter Substanzen, die aufgrund ihres hohen Treibhauspotenzials (GWP), ihrer Persistenz (PFAS) und ihrer schädlichen Wirkung auf die Ozonschicht (ODP) zunehmend in den Fokus von Regulierungen geraten, kommt in den Anlagen Wasser als natürliches und vollkommen unbedenkliches Kältemittel zum Einsatz. Damit kann die Technologie eine zukunftssichere Lösung für die Klimatisierung im IT-Bereich bieten, die sowohl den steigenden Umweltanforderungen als auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht wird.

Text: Andreas Velte-Schäfer, Gerrit Füldner Fotos: ISE, Thorsten Urbaneck